Responsables : Catherine Abadie-Reynal (Hisoma, co-coordinatrice), Eduard Shehi (Institut archéologique de Tirana, co-coordinateur), Jean-Philippe Goiran (CNRS, Archéorient), Jean-Michel Follin (ESGT-CNAM), Marielle Collombet (ISTerre, Université Savoie-Mont Blanc).

Institutions partenaires : Laboratoire Hisoma, Laboratoire Archéorient, Laboratoire ArAr, Institut archéologique de Tirana, INRAP, Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes, Laboratoire ISTerre.

La ville d’Epidamne a été fondée vers 627 av. J.-C. par des colons venant de Corinthe et de Corcyre, sur la côte orientale de l’Adriatique. L’établissement devient Dyrrachium et passe sous protectorat romain dès la fin du IIIe s. av. J.-C. avant d’intégrer la province de Macédoine. La construction, vers 146 av. J.-C., de la Via Egnatia qui part de Dyrrachium pour rejoindre Byzance, devient un facteur important du développement commercial et culturel de la ville : Dyrrachium acquiert une position-clef, centre de transit entre l’Italie et les Balkans : le port joue un rôle très important dans ce dispositif. Malheureusement, l’histoire récente de l’Albanie explique que l’exploration du site n’en soit qu’à ses balbutiements. Les données recueillies sont encore peu nombreuses et surtout très ponctuelles. À cela, il faut ajouter les difficultés inhérentes à un site dont l’occupation n’a jamais cessé et qui est aujourd’hui encore celui d’un port actif et d’une ville en plein développement, où l’urbanisme, mal contrôlé, se trouve en conflit récurrent avec les contraintes de l’archéologie.

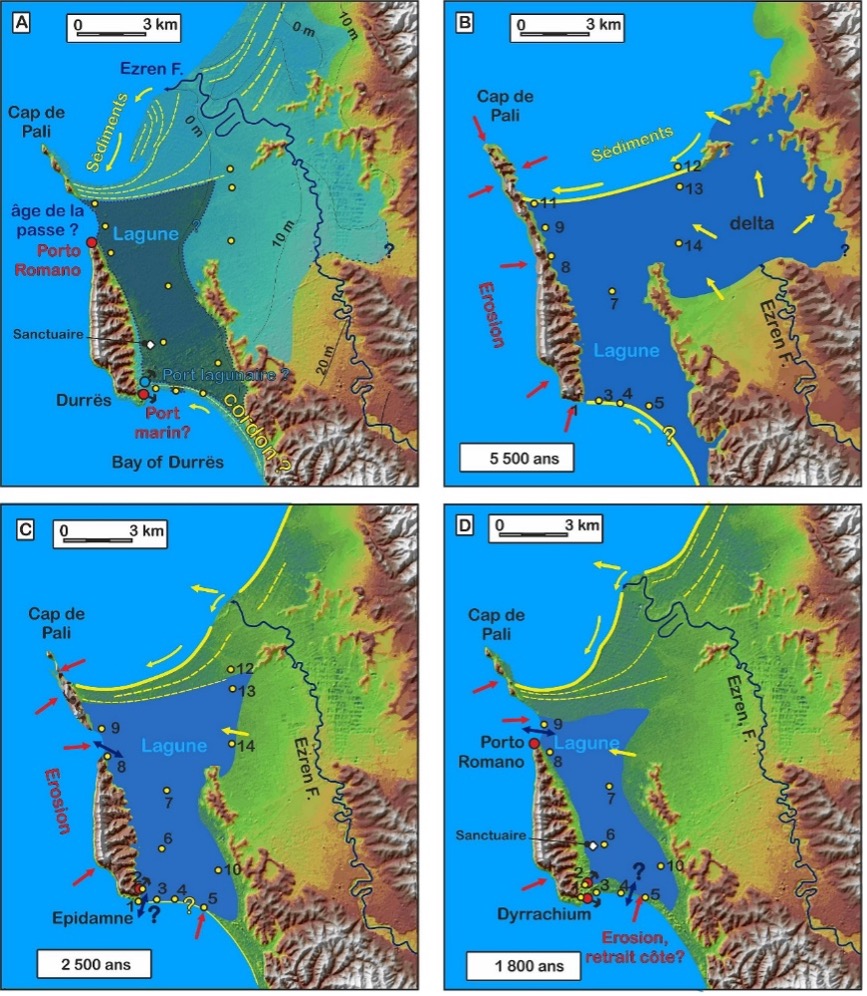

La mission franco-albanaise de Dyrrachium a comme objectif, depuis sa création en 2011, d’étudier les principes d’organisation du tissu urbain de la ville dans l’Antiquité. Dyrrachium a été édifiée sur un promontoire rocheux, séparé des montagnes albanaises par une plaine qui était, avant des travaux de drainage dans les années 1950, une étendue lagunaire partiellement comblée. Cette implantation représente un avantage défensif, et un site favorable pour l’installation d’un port ouvert sur la mer. La présence d’une lagune à l’abri non seulement des vagues mais aussi des vents du large, laisse augurer d’une situation très favorable, à l’époque antique, à l’installation d’un port lagunaire. Les lagunes sont des milieux naturels dont la géographie et la navigabilité évoluent très rapidement. Abris naturels au temps de la fondation des cités, leur évolution peut nécessiter des adaptations importantes des aménagements portuaires et de leurs dépendances urbaines. Elles peuvent aussi devenir des pièges dont l’évolution condamne les ports auxquels elles ont donné naissance. Le projet vise donc à déterminer la paléogéographie du site, depuis la Haute Antiquité jusqu’à l’Antiquité tardive. Cette reconstitution paléogéographique offrira un cadre pour comprendre l’évolution des espaces urbains antiques, en réponse aux changements de l’environnement côtier.

Ce projet développe donc une méthodologie pluridisciplinaire (histoire, architecture, archéologie, géomorphologie, géophysique, archéozoologie) dans laquelle chaque discipline vient compléter et contribuer à l’élaboration d’un modèle d’évolution urbaine.

Le site de Dyrrachium, évolution paléogéographique de la Protohistoire à l’Antiquité tardive et carottages prévus (de 1 à 20) (©Jean-Philippe Goiran, Gilles Broccard)

Ainsi, en premier lieu, des carottages géologiques sont-ils prévus. Les sédiments prélevés feront l’objet d’une analyse sédimentaire ainsi que de datations C14 permettant de reconstituer les conditions de dépôt : milieu continental/marin, mer ouverte/lagune ouverte, lagune confinée, proximité des passes, profondeur (navigabilité). Les carottages sont disposés dans l’espace de façon à caractériser l’évolution des secteurs-clés, et, dans la mesure du possible, de repérer directement les bassins portuaires et les chenaux d’accès, se manifestant par des phases de curage (hiatus sédimentaires). Parallèlement, des prospections géophysiques seront menées, qui permettront de situer éventuellement les structures portuaires (quais, jetées, entrepôts). Enfin, en fonction des résultats obtenus par ces différentes approches, des sondages archéologiques seront implantés dans les secteurs les plus prometteurs et/ou pour déterminer ou affiner les données chronologiques. Ces recherches, dans la continuité de celles qui ont déjà été menées, permettront également de mettre au jour un important matériel, révélateur des nombreux réseaux d’échanges, parfois lointains, auxquels ce site portuaire a participé.

Couche de destruction sous le macellum avec amphores et vases divers en place (©Catherine Abadie-Reynal)

La mission présente une implantation locale forte. Des étudiants albanais des universités de Tirana et de Durrës, participent chaque année aux travaux, aux côtés d’archéologues et universitaires locaux qui mènent certains des chantiers les plus importants. Ainsi, les échanges scientifiques informels sont-ils permanents au sein de la mission. De même, un doctorant albanais du laboratoire Hisoma jouera, par exemple, un rôle important dans le traitement et l’interprétation des carottages géologiques.